コラム

限界耐力計算による耐震改修のすすめ

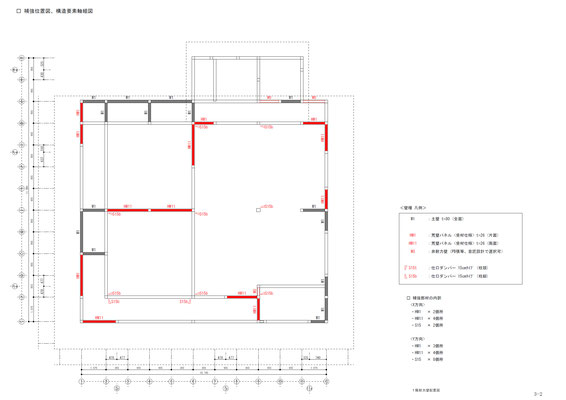

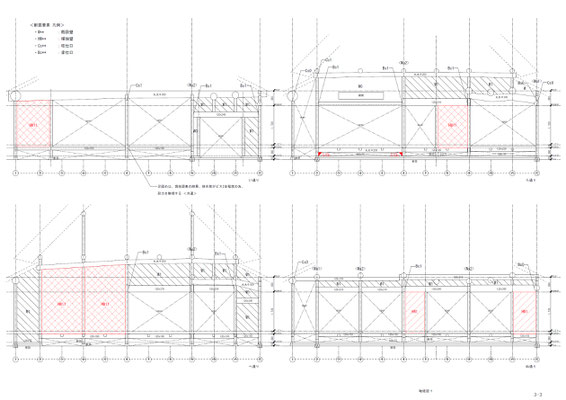

【熊野町の家】

古民家の耐震改修のために、「限界耐力計算」による構造計算を行いました。

🔳限界耐力計算とは

古民家は木組や土壁の粘り強さによって地震力に対応します。「限界耐力計算」とは建物の復元力を計算して、変形量である「層間変形角」を求めることです。この「層間変形角」が安全限界以下になるよう耐震補強をします。古民家の耐震補強は、建物の耐震特性に合わせて粘り強くすることが重要で、今回は「荒壁パネル」50枚と「仕口ダンパー」10個を使用します。

構造計算は広島の「イシクラカズヒロ構造アトリエ」へ依頼しました。以下は主な計算結果です。

・地盤は、J-SHIS Mapより第1種地盤

・改修後の目標クライテリアは層間変形角1/30以下

・偏心率X方向0.07、Y方向0.01でRe≦0.15

・層間変形角X方向1/40、Y方向1/39で1/30以下

以上により「極稀地震(震度6強)に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」という判定結果となります。これはつまり、「安全目標を1/30(階高を3mとすると変形量10㎝)以下に設定して、震度6強の地震が起こっても変形は1/39(変形量7.7㎝)までです。」という意味です。

年間の光熱費はいくら?

「小さな木と土の家」の昨年1年分の電気料金の明細を公開します。

1月9,884円、2月14,268円、3月17,853円、4月17,398円、5月8,717円、6月6,966円、7月7,495円、8月8,946円、9月8,032円、10月7,777円、11月8,433円、12月11,726円で、合計127,495円でした。一月あたりに換算すると10,625円/月です。

オール電化住宅で、ガスや灯油、薪などは一切使っていないので、電気代がそのまま「小木土家」の年間光熱費となります。食器洗い乾燥器、洗濯乾燥機は毎日1回以上使っていて、月々1万円ちょっとの電気代で納まっているので、とても良い結果だと思います。

4月の電気代が高いような気がするので、もう少し節約すれば、1万円を切ることも可能ではないかと思っています。

来月からは、太陽光発電が稼働するので、純粋な電気代は計算しづらくなるのですが、また発電についても報告します。

自然乾燥材はどちら?

■自然乾燥材はどちら?

木材の乾燥の仕方はいろいろあるけど、大きく分けると大きな窯などで機械的に乾かす人工乾燥と、桟積みして天日と風で乾かす自然(天然)乾燥に分かれます。上の写真を見てどちらが自然乾燥が分かりますか?ここでは、それぞれの特徴と見分け方を紹介していきたいと思います。

■なぜ木を乾燥させるのか

立ち木(山の生えている木)の状態では杉や桧の含水率は150%以上あります。つまり、木だけの重さより1.5倍以上の水分を含んでいることになります。木を伐採するとこの水分が徐々に抜けて、この乾燥につれて縮んでいきます。野菜なども乾燥させると縮みますが、これと同様の現象が木材にも起きるわけです。

木材に含まれる水分は、外側の新しい組織ほど多く含まれていて、芯に近い部分ほど油分が多くなります。

ちなみに外側の白い部分を白太(シラタ)、内側の赤い部分を赤身(アカミ)と呼び、白い部分が25年ほど経つと赤くなります。外側の方が水分が多くてよく縮むから、木は乾燥すると外側が割れてしまいます。写真は桧の丸太の端材を自然乾燥させたものです。

木と土の調湿性ってどれくらい?

今年の夏はとても暑いですね。日本の夏は蒸し暑くてとても不快指数が高いです。そんな日本の家では、快適に過ごすために調湿がとても大事です。今回は、「小木土家」の調湿性についてまとめたいと思います。

■木の家の調湿量はどのくらい?

まずは木の調湿量についてです。少し数学的な話になります。木材の含水率は下の式で計算できます。

木材の含水率=木材中の水分の質量/全乾質量(木材だけの質量)×100

日本での木材の気乾含水率(乾燥した木の屋外での含水率)は年間でおおよそ11~17%の間で変化しています。また、冬の暖房された室内では5~7%ほどまで下がります。つまり、日本の住宅の室内に使われた木材は少なくとも10%は年間で含水率が変化していることになります。

この10%という数値を基に「小木土家」の調湿量を計算してみます。「小木土家」で室内に使われている木材の量は、構造材、板材、家具材を合わせると16.6m3ほどになります。これに杉材の気乾比重0.38t/m3を掛けて、

16.6m3×0.38t/m3=6.3t

となり質量が6.3tだとわかります。これは、含水率15%の時の質量なので、次に全乾質量(木材だけの質量)を求めます。

1.15×全乾質量=6.3t

全乾質量=5.5t

水分の変化量は10%なので、

5.5t×0.1=0.55t=550kg

水の比重は1.0kg/ℓなので、「小木土家」の木材の調湿量は550ℓとなり、とても多いことが分かります。

木の調湿機能でもう一つ大事なことがあります。それは、湿度の変化に対して平衡状態になるまでの反応時間についてです。木の反応時間は板厚に比例していて1日/mmです。つまり、30mmの板なら30日かけて平衡状態になるということです。120mm角の柱が2面室内に面していたら60日かかります。木の反応時間は遅く、厚みがあるほど長くなります。

無垢の厚板をたくさん使って、構造材を表しにしていることで、半年かけてゆっくりと調湿することができます。半年で550ℓなので、単純計算すると1日当たり3ℓほど吸湿または放湿していることになります。

また、エアコンや除加湿機を使ったアクティブな調湿と大きく違うのは、木の家のパッシブな調湿は部屋の隅や収納の中など湿気のたまりやすいところほど、木の表面積が大きくなるので効果が大きくなることです。

■土壁の調湿量は?

では次に土壁についてです。「小木土家」では荒壁と中塗り合わせて3.3m3の土壁を使っています。土壁の調湿量は約12kg/m3なので、

3.3m3×12=40kg

これで、土壁の調湿量は40ℓとわかります。

実は、木と比べると土の調湿量はとても少ないんです。しかし、土壁の優れているところは湿度変化に対する反応時間で、土の反応時間の目安は0.1日/mmと、とても速いんです。つまり、10mmの厚みの土壁が一日で反応するということです。

夏の夕方から夜にかけて、晩御飯の準備や、お風呂に入ることで大量に出る湯気などの湿気を短時間で吸い取ってくれます。10mmの厚みの土壁の調湿量は120g/m2で、「小木土家」の土壁の表面積が115m2なので、

115m2×120=13800g=13.8kg

なので、土壁の1日の調湿量は13.8ℓとなり、木に比べてとても多くなります。

ゆっくり調湿する木と、すっと湿気を吸い取ってくれる土を合わせて使うことで、特に夏の室内の湿度を快適に保ってくれます。

「小木土家」レポート ~冬の暮し編~