BROG

カテゴリ

ハチドリ舎

今週20日(金)19時~ハチドリ舎にて開催のトークイベントに登壇します。

”住宅から山と環境を考える”というお題を頂いてます。社会が大きく変わる中で、大工としてどう生きるか、大工が考えるこれからの住まいについて、山と環境をもとにお話しします。

皆さんとゆっくり語りたいと思っています。興味のある方はご参加ください。

ポツンと一軒家

明日19:58~放送の「ポツンと一軒家」に土壁塗りの写真が参考資料として放送予定です。一瞬だと思いますが、チェックしてみてください。

冒険少年に続き2度目の放送です。”土壁塗り”で上位に表示されるみたいですね。

ブログの方も7年ほど前の記事になりますが、土壁塗りの様子をアップしてますので、よかったらのぞいてみてください。

銅葺き屋根の修復

【熊野町の家】

増築部分を撤去し、隅木入れ替えから、野地板張り、瓦葺き、銅葺きと修復しました。

銅が緑青色になるまで、10年以上かかりますが、半年ほどで色は落ち着きます。

屋根の部分修復は難しい工事ですが、うまく出来ました。大工、瓦屋、板金屋の合わせ技です。

和の住まい推進リレーシンポジウムin広島

今年度の住宅講演会は『和の住まい推進リレーシンポジウムin広島』として、講師に手嶋保氏をお招きし、12月17日(日)に開催します。

身体スケールからデザインされた空間や、詳細なディテールなど、先日、見学に行った三秋ホールとアトリエでは、手嶋氏ならではの飾らない高い空間の質を感じることができました。そうした建築を生み出す思想や設計手法などを学びたいと思います。

「伊部の家」原図集や、「住宅設計詳細図集」などを読み込んで参加されることをおすすめします。

会場はいつもと違うYMCAです。お申込みはQRコード又は広島県建築士会HPからどうぞ。

木と土の住まいづくり

『みんなでつくる中国山地004号』に、「木と土の住まいづくり」と題して寄稿させていただきました。伝統に生きる大工として、これまでの経験、今考えていること、これからのことなど綴ってみました。そのほか、『住まう』をテーマに中国山地で暮らしている人たちの取材記事がたくさん掲載されています。

現在進行形の中国山地の姿を取材した内容で、年1回発行で100年続けることを目標としています。貴重な記録になると思います。ぜひお買い求めに上、ご一読ください。

『みんなでつくる中国山地』004号発刊まつり

今年の『みんなでつくる中国山地』はテーマが「さて、どう住む?」ということで、東城で行われる発刊イベントへ登壇させていただきます。トークイベントはオンラインでの参加もできますので、興味のある方はぜひご参加ください。

建築士会住宅委員会 共栄木材見学会

建築士会住宅委員の皆さん、岡山県立大学の学生さんと愛媛県の共栄木材へ見学に行きました。

今年度の住宅講演会講師、手嶋保氏の設計した三秋ホールと三秋アトリエを見せていただきました。西下会長のお話をじっくり聞かせていただき、往復500キロのドライブになりましたが、充実した見学旅行となりました。

西下会長の「ここにしかないもの、あります」のお言葉通り、ここでしか味わえないものを体験させていただきました。

つながるご縁

山口県の高月工務店さんが「木と土の家」づくりで提携してもらえることになりました。

昨年は島根県の増田住建さんと協力して1棟建築出来ました。少しずつ隣県の工務店と連携が深まることを嬉しく思います。

「木と土の家」は伝統構法の家に現代で求められる省エネ性能を付加した住まいです。LCA(ライフサイクルアセスメント)に注目してください。省資源でエコな素材で建てる伝統構法の住まいは高い持続可能性を持っていますが、反面、現代の暮らし方では、多くのエネルギーを消費していまいます。「木と土の家」は、建築時、運用時、廃棄時において高い省エネ性能を有しています。

広島、島根、山口で伝統的な自然素材を生かした住まいに興味のある方はまずは一度ご連絡ください。

以下は高月工務店の川村 貴志さんが先日見学に来られたときにブログです。川村さんのリサーチ力と分析力はすばらしいなと感心します。内容もわかりやすく面白いのでぜひ読んでみてください。

限界耐力計算による耐震改修のすすめ

【熊野町の家】

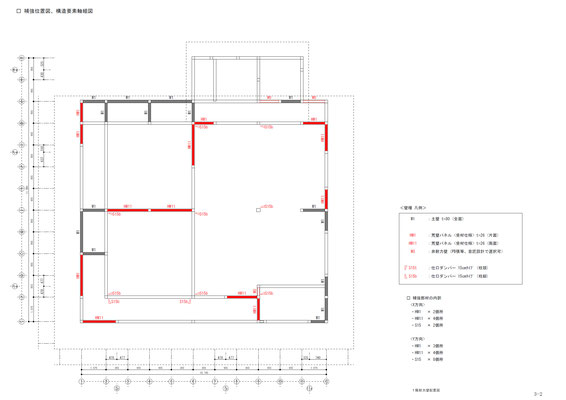

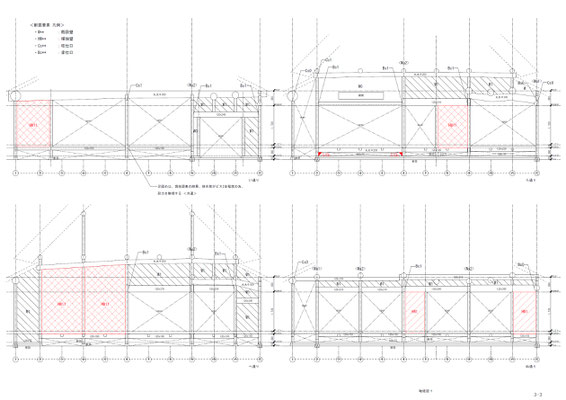

古民家の耐震改修のために、「限界耐力計算」による構造計算を行いました。

🔳限界耐力計算とは

古民家は木組や土壁の粘り強さによって地震力に対応します。「限界耐力計算」とは建物の復元力を計算して、変形量である「層間変形角」を求めることです。この「層間変形角」が安全限界以下になるよう耐震補強をします。古民家の耐震補強は、建物の耐震特性に合わせて粘り強くすることが重要で、今回は「荒壁パネル」50枚と「仕口ダンパー」10個を使用します。

構造計算は広島の「イシクラカズヒロ構造アトリエ」へ依頼しました。以下は主な計算結果です。

・地盤は、J-SHIS Mapより第1種地盤

・改修後の目標クライテリアは層間変形角1/30以下

・偏心率X方向0.07、Y方向0.01でRe≦0.15

・層間変形角X方向1/40、Y方向1/39で1/30以下

以上により「極稀地震(震度6強)に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」という判定結果となります。これはつまり、「安全目標を1/30(階高を3mとすると変形量10㎝)以下に設定して、震度6強の地震が起こっても変形は1/39(変形量7.7㎝)までです。」という意味です。

🔳限界耐力計算による耐震改修のすすめ

古民家は過去に改修を繰り返しており、大幅に耐力が低下していることが多いです。古民家を改修する場合は、安心して永く住み続けていくためには耐震改修も同時に行うことが重要です。今回の耐震改修に必要な費用は設計費含め150万円ほどでコスト的にもメリットが大きく、古民家の耐震改修には「限界耐力計算法」が適していると思います。

謹賀新年 2023

明けましておめでとうございます。

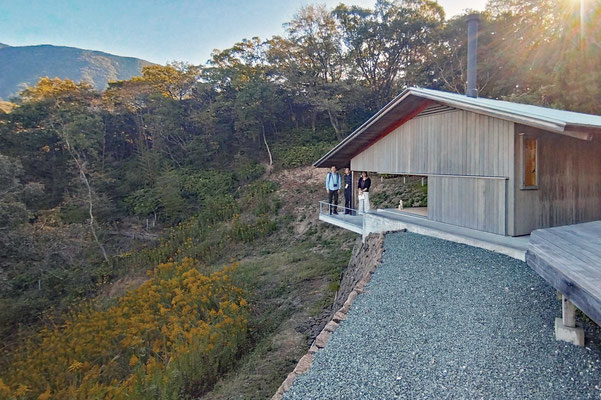

写真は昨年に島根県邑南町に完成した”越し屋根のある家”です。

石州瓦を使い、光と風を取り込む越し屋根を設けました。

今年も自然素材と手仕事を生かした住まいづくりに取り組んでいきます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

越し屋根のある家、見学会のご案内

【越し屋根のある家】

邑南町の家が無事に完成を迎えました。

お施主様のご厚意により1日限定で完成見学会を開催させていただきます。

日時 :2022年10月22日(土) 10時~15時

場所 :島根県邑南町雪田

連絡先 :090-3377-3745 y.sasaoka.1220@gmail.com(佐々岡)

ご希望の方はメッセージ、メールなどでお名前とおよその時間、人数をお知らせください。

詳しい住所をお伝えします。(当日は返事が遅れる場合がありますので、できるだけ前日までにご連絡ください。)

木組みと土壁の家を地元の工務店と建築できたことは、次世代へ伝統をつなぐために、とても意義のある挑戦でした。木や土といった自然素材をふんだんに使い、次世代省エネ基準もクリアしていますので、日本の気候風土にあった快適な住まいとなっています。薪ストーブや焚き風呂など施主のこだわりがつまっており、デッキからの眺めは最高です。ぜひご来場ください。