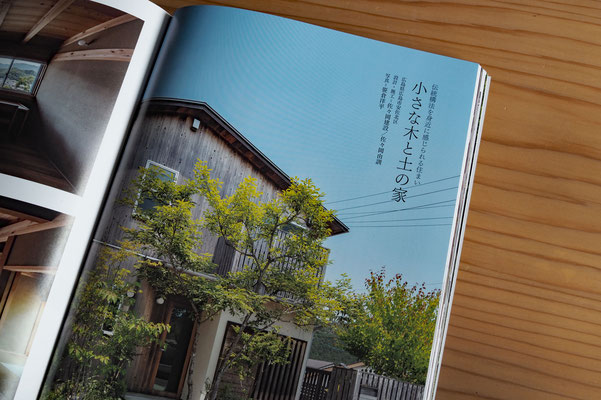

木と土の家

木と土の家

木と土の住まいづくり

身近な素材を生かし

人の手で仕上げる

三原の家、建前の風景

【三原の家】

建前の風景。

無事に上棟しました。

屋根仕舞いまであともう少し。

頑張ります!

三原の家、刻みの風景

【三原の家】

加工場での刻み風景。

7時間を500倍速で。

出来るだけ機械で加工して。

最後に手道具で仕上げる。

三原の家、桁の仕上げ

【三原の家】

桁の仕上げ。

カンナ屑が1枚になるように。

面取りは1mmの糸面で。

あとは建前を待つのみ。

三原の家、地鎮祭

【三原の家】

地鎮祭が無事、執り行なわれました。

風の強い日でしたが、降神と昇神の儀の間は風が止み、神主さんからのお話し通り、神懸った式となりました。

雪かき

朝一雪かきからコーヒーブレイク。

1週間雪かきを続けました。

久しぶりの晴れ間です。

三原の家、墨付け中

【三原の家】

墨付け中です。

竹を削って作った墨差しで、細く、濃く、きれいに。

1ヶ月間、墨を引き続けます。

三原の家、柱の加工

【三原の家】

寒波襲来で零下の中、柱の加工。

ちょうど良い運動です。

番付は小春日和で気持ち良く出来ました。

ハチドリ舎

今週20日(金)19時~ハチドリ舎にて開催のトークイベントに登壇します。

”住宅から山と環境を考える”というお題を頂いてます。社会が大きく変わる中で、大工としてどう生きるか、大工が考えるこれからの住まいについて、山と環境をもとにお話しします。

皆さんとゆっくり語りたいと思っています。興味のある方はご参加ください。

ポツンと一軒家

明日19:58~放送の「ポツンと一軒家」に土壁塗りの写真が参考資料として放送予定です。一瞬だと思いますが、チェックしてみてください。

冒険少年に続き2度目の放送です。”土壁塗り”で上位に表示されるみたいですね。

ブログの方も7年ほど前の記事になりますが、土壁塗りの様子をアップしてますので、よかったらのぞいてみてください。

木と土の住まいづくり

『みんなでつくる中国山地004号』に、「木と土の住まいづくり」と題して寄稿させていただきました。伝統に生きる大工として、これまでの経験、今考えていること、これからのことなど綴ってみました。そのほか、『住まう』をテーマに中国山地で暮らしている人たちの取材記事がたくさん掲載されています。

現在進行形の中国山地の姿を取材した内容で、年1回発行で100年続けることを目標としています。貴重な記録になると思います。ぜひお買い求めに上、ご一読ください。

つながるご縁

山口県の高月工務店さんが「木と土の家」づくりで提携してもらえることになりました。

昨年は島根県の増田住建さんと協力して1棟建築出来ました。少しずつ隣県の工務店と連携が深まることを嬉しく思います。

「木と土の家」は伝統構法の家に現代で求められる省エネ性能を付加した住まいです。LCA(ライフサイクルアセスメント)に注目してください。省資源でエコな素材で建てる伝統構法の住まいは高い持続可能性を持っていますが、反面、現代の暮らし方では、多くのエネルギーを消費していまいます。「木と土の家」は、建築時、運用時、廃棄時において高い省エネ性能を有しています。

広島、島根、山口で伝統的な自然素材を生かした住まいに興味のある方はまずは一度ご連絡ください。

以下は高月工務店の川村 貴志さんが先日見学に来られたときにブログです。川村さんのリサーチ力と分析力はすばらしいなと感心します。内容もわかりやすく面白いのでぜひ読んでみてください。

謹賀新年 2023

明けましておめでとうございます。

写真は昨年に島根県邑南町に完成した”越し屋根のある家”です。

石州瓦を使い、光と風を取り込む越し屋根を設けました。

今年も自然素材と手仕事を生かした住まいづくりに取り組んでいきます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

越し屋根のある家、見学会のご案内

【越し屋根のある家】

邑南町の家が無事に完成を迎えました。

お施主様のご厚意により1日限定で完成見学会を開催させていただきます。

日時 :2022年10月22日(土) 10時~15時

場所 :島根県邑南町雪田

連絡先 :090-3377-3745 y.sasaoka.1220@gmail.com(佐々岡)

ご希望の方はメッセージ、メールなどでお名前とおよその時間、人数をお知らせください。

詳しい住所をお伝えします。(当日は返事が遅れる場合がありますので、できるだけ前日までにご連絡ください。)

木組みと土壁の家を地元の工務店と建築できたことは、次世代へ伝統をつなぐために、とても意義のある挑戦でした。木や土といった自然素材をふんだんに使い、次世代省エネ基準もクリアしていますので、日本の気候風土にあった快適な住まいとなっています。薪ストーブや焚き風呂など施主のこだわりがつまっており、デッキからの眺めは最高です。ぜひご来場ください。

無事に上棟

【越し屋根のある家】

島根県にて建築中の邑南町の家も無事に上棟できました。

このお家は設計監理で、施工は地元の工務店さんにお願いしてるので、今回は見学でした。いつもは自分が棟梁として現場で必死になってやっているので、こうして外から建前を見学できるのは楽しく新鮮でした。

無事に上棟できてホッとしている棟梁さんの表情が印象的でした。気持ち良くわかります(笑)。

棟梁さんにとっても10年ぶりくらいの墨付け刻みだそうです。山間地域であってもプレカットが主流で、伝統的な住まいづくりはほとんど途絶えてしまっています。しかし、地元の素材を生かし、職人の手仕事で建てるほうがやっぱり良いなあと思いました。

木と土の住まいづくりを通して、途絶えてしまった記憶、分断していた地域のつながりを少しずつでも取り戻していきます。小さな一歩ですが、中国山地での住まいづくりを変えるきっかけとなる狼煙を上げられたという意味で、価値ある一歩が踏み出せたと思っています。

これからもレポートします。見学ご希望の方はご連絡ください。

木と土の家#11 タイムラプス:伝統構法の建前 全工程

【記憶を紡ぐ家】

伝統構法「木と土の家」の住まいづくり。第11回は「タイムラプス:伝統構法の建前 全工程」です。

伝統構法の建前、全工程(木組み組立~屋根仕舞い)までを約5分のタイムラプスにまとめました。

搬入完了、いよいよ建前

【記憶を紡ぐ家】

土台敷き、材料の搬入が完了しました。いよいよ来週8日(火)に建前です。

”木と土の家”や伝統的な木組みに興味のある方はぜひ見学にお越しください。

駐車場、見学スペースあります。写真は見学スペースからです。

緑井の梅林駅近くです。見学ご希望の方はメッセージ等でお知らせください。

住所など、ご連絡致します。

一体打ちの基礎完成

【記憶を紡ぐ家】

打ち継ぎなしの一体打ち基礎が完成しました。基礎の中はプールになりますが、水の染み出しもなく、きれいに出来ました。シームレスな基礎で高い耐久性と耐蟻性を確保しています。

建前に向けて最後の準備中です。

謹賀新年 2022

明けましておめでとうございます。

写真は昨年完成した「みくまりの家」です。木、土、草、石など、自然の素材を生かしました。

今年も引き続き心地よい住まいづくりに取り組んでいきます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

邑南町、越し屋根のある家

【越し屋根のある家】

島根県邑南町、越し屋根のある家。設計を担当し、施工は地元の工務店にお願いする形で計画を進めてきましたが、無事に工事契約となりました。来年、島根県に”木と土の家”が誕生します。

敷地は南西に山を背負い、手前を出羽川が流れています。午後は山の影になってしまうので、日照の確保と、川沿いの風を取り込むために、越し屋根を付けました。周辺の景色の溶け込むように屋根は石州の来待瓦です。

地球温暖化やコロナ禍など、社会の価値観が大きく変わる現在。身近な素材をそのまま生かし、人の手で丁寧に作ることが、長く大切にされ環境にも良いです。高度成長、経済効率重視の社会の中で、急速に衰退していった伝統的な住まいづくりですが、今、再評価されていると感じます。これからの住まいは小さなつながりの中で作っていくことが、安定的で持続可能な方法だと思います。また”木と土の家”は次世代省エネ基準もクリアしています。

一区切りついて一安心してますが、これから施工図や詳細図等仕上げて、木と土の住まいづくりをしっかりと伝えたいと思います。これかでは設計施工一貫で進めてきたので、あまり施工図など必要なかったですが、これを機会に仕様書のような形でもまとめたいです。

そして木と土の住まいづくりを広めていけるよう、これからの田舎の暮らし方、生き方提案していきたいと思います。

木と土の家#10 柱の墨付け

【記憶を紡ぐ家】

木と土の家の墨付けスタートしました。

瓦屋根の40坪ほどの住まいを建替え前の家の古材を生かしながら組立てます。刻みも100人工ほどかかります。伝統構法の仕事に興味のある大工さんはご連絡ください。また新弟子も募集しています。設計施工で100%国産材、100%手刻みを実践しています。

新しい家族の”わかば”

我が家に家族が1匹増えました。ヨーキーのメス5歳で、名前はわかば。引退犬を引取りました。1週間ほどですが、うちでの暮らしにも慣れてきました。第2の人生、楽しんでもらえたらと思います。

”記憶を紡ぐ家”の軸組模型完成

「記憶を紡ぐ家」の軸組模型。

来年独立予定のまつむらさん、木組の家にも挑戦してみたいということで今回模型製作お願いしました。刻み、建前などにも参加してもらえたらと思います。ありがとうございました!

睡蓮

自宅の水鉢。

睡蓮の花って毎日同じ花が咲いてるな~って思っていたら、朝咲いて、夜閉じるを3日繰り返すんですね。

睡眠するから”睡蓮”だそうです。前から気になっていたことが分かって、妙に納得しました(笑)。

い草の香り

【みくまりの家】

畳が入り、昨年の9月から少しずつ積み上げてきたものがようやく完成しました。

ほのかない草の香りと優しい手触り、心地よい風が通り抜けます。

木、土、草、石、それぞれの特性を生かして住まいを作ること、伝統の技術と工夫は素晴らしいです。

これからもどんどん挑戦していきたいと思います。

邑南町の家

【越し屋根のある家】

島根県邑南町にて新たな住まいづくりが本格始動しました。今回は距離的に遠いこともあり、地元の工務店に施工をお願いし、企画、設計を担当します。これまでは「小木土家」をモデルにした「木と土の家」を設計施工で作ってきましたが、その間いろいろな仕様、納まりを検討して、標準化に取り組んできました。それは、木組みや土壁の住まいに住みたい、作りたいという人に自分の技術やノウハウをできるだけ分かりやすく伝えることができるようにという思いからです。今回は意欲的に取り組んでいただける工務店さんと出会えたことで、設計だけということになるので、これまで培ってきたことをどこまでうまく伝えられるか、自分としても新たな挑戦になります。

邑南町とは、関係人口創出事業の「おおなんDIY木の学校」の講師という立場で関わらせていただいてますが、面白い企画やスポットが次々に生まれてきていて、これからの生き方を模索する人たちが集まってきていると感じます。そういった人たちのコミュニティとして「みんなでつくる中国山地百年会議」というものがあり、百年かけて中国山地の活動を記録していきます。この住まいはその事務局にもなるので、新しい住まいづくり、田舎暮らしの形を提案していけたらと思っています。

「木と土の家」は伝統構法の木組や土壁を生かしつつ断熱材をプラスすることで、標準で次世代省エネ基準をクリアしています。現在主流の住まいは室内に湿気を閉じ込める防湿型の住まいですが、土壁を使うことで透湿型の住まいづくりができます。日本の気候に合った住まいという意味で「木と土の家」はこれからの日本の住まいのスタンダードになる可能性が十分にあると思っていて、その第一歩として今回の住まいを実現できるようこれから努力していきたいと思います。

足場の撤去

【みくまりの家】

足場が取れました。

漆喰と杉板の外壁。木製建具で作った南側の大きな開口が気持ちよいです。

あともう少しで完成です。最後までしっかり仕上げたいと思います。

木と土の家 #09 階段の刻みと組立て方

伝統構法「木と土の家」の住まいづくり。第9回は「階段の刻みと組立て方」です。

無垢の木から作る階段の作り方をまとめました。

真壁の納まりで柱や梁に直接刻むところもあり、失敗できないので緊張しました。造作工事の最も難しいところなので、無事に納めることができてほっとしています。

木と土の家#08 土壁塗り

伝統構法「木と土の家」の住まいづくり。第8回は「土壁塗り」です。

木を格子状に組んだ「木小舞」に土を塗っていきます。 土は乾くのがとてもゆっくりなので、少しコツをつかんで時間をかければ誰でも塗れますよ。今回はお施主様たちとも土壁塗りをしています。子供たちも窓下1枚塗りました。

土には藁を混ぜて寝かせてあるので、納豆と同じように発酵して、粘りが出ます。このネバネバが家と体に良いんです。調湿機能も抜群で、快適な住まいになります。

木と土の家 #07 伝統構法の建前

伝統構法「木と土の家」の住まいづくり。第7回は「伝統構法の建前」です。

伝統構法の建前の特徴は「貫で柱をつなぐこと」、「長ホゾ込み栓差し」、桁と梁の高さをずらす「折置き組」です。木を傷つけないように「手起こし」(人力)で組立てました。木の靭性を生かすようにカケヤで少しずつ締め固めていきます。

建前から屋根仕舞いまで大工7人学生2人で2日かかりました。2日目は少雨の中での作業で撮影できなかったので、1階部分の組立てが主な内容となっています。

ボルトで固める在来工法とは違う、伝統構法の木組みのコツや魅力が少しでも伝わればうれしいです。

みくまりの家、土壁塗り

【みくまりの家】

木小舞下地が完成して、土壁塗りが始まりました。今日はお施主様ご家族と土壁塗り体験をしました。最初は土の重みと粘りに苦戦しますが、だんだんコツがわかると楽しくなります。この土の感触、香りを直に体験してもらうことが土の良さを知ってもらうには一番だと思っています。

土には藁を混ぜて寝かせてあるので、納豆と同じように発酵して、粘りが出ます。このネバネバが家と体に良いんです。ボードとビニールで壁を作りより、小舞と土で壁を作れば、シックハウスの心配をせずに安心して暮らせます。調湿機能も抜群なので、日本の気候にあった快適な住まいになります。

広島にはとても良い土壁屋さんがいるので、頼めば配合して寝かせた土をダンプで運んでくれます。少しコツをつかめば誰でも塗れるようになるし、安全な素材なのでDIYにも向いてます。

これからはもっと住まいづくりに土を使うと良いと思います。おすすめは土壁の外に断熱材を入れることです。わからないことは聞いてもらえれば。ぜひ挑戦してみてください。